La rédaction d’un mémoire est une étape clé de votre parcours académique qui implique de nombreuses subtilités. Vous vous demandez sûrement quel est le meilleur temps à utiliser lors de la rédaction d’un mémoire afin d’optimiser vos efforts. Chez Mémoire-Expert.com, nous vous accompagnons pour rendre cette période à la fois efficace et sereine.

📝 Bien maîtriser l’emploi des temps dans vos thèses, mémoires et rapports de stage

La rédaction d’une thèse, d’un mémoire ou d’un rapport de stage est un exercice académique exigeant qui nécessite une rigueur non seulement dans le fond, mais aussi dans la forme. Un aspect souvent sous-estimé est l’emploi des temps verbaux. Savoir quand utiliser le passé, le présent ou le conditionnel est crucial pour garantir la clarté, la cohérence et le professionnalisme de votre écrit. Une mauvaise utilisation du temps peut entraîner des confusions, affaiblir votre argumentation et, au final, nuire à la perception générale de votre travail.

Ce guide est conçu pour vous aider à naviguer dans les méandres de la conjugaison française appliquée à la rédaction scientifique. Nous allons explorer ensemble les règles fondamentales et les subtilités de l’emploi des temps, afin que votre prose soit toujours impeccable et facile à suivre pour votre lecteur. Que vous soyez en train de structurer l’introduction du mémoire, de développer le cadre théorique d’un mémoire, ou de présenter les résultats de votre le cadre empirique, chaque temps verbal a sa place et son rôle bien défini.

L’importance de la cohérence temporelle

La cohérence temporelle est le fil conducteur de votre rédaction. Elle assure une fluidité qui permet au lecteur de suivre votre pensée sans heurt. Imaginez un instant un récit où les événements passés, présents et futurs s’entremêlent sans logique : le lecteur serait rapidement perdu. Il en va de même pour un document académique. Chaque section de votre travail, qu’il s’agisse de la partie théorique et empirique, des discussions ou des recommandations, doit maintenir une ligne temporelle claire.

Vous avez besoin d’aide pour votre mémoire ? Nous sommes là pour vous aider, quelle que soit votre question !

Maîtriser l’emploi des temps dans vos écrits universitaires : thèses, mémoires et rapports de stage

La rédaction d’un document académique demande une grande précision, et l’emploi des temps en est une composante majeure. Chaque partie de votre travail académique a une fonction spécifique, et cette fonction se reflète souvent dans le choix des temps verbaux. Une utilisation judicieuse de ces derniers assure une lecture fluide et logique, permettant à votre lecteur de suivre votre raisonnement sans difficulté. Cela montre également votre capacité à maîtriser les codes de l’écriture scientifique.

Pour commencer, penchons-nous sur l’introduction du mémoire. Cette section établit le contexte de votre travail, présente votre sujet et annonce votre plan. Elle utilise généralement le temps présent pour les faits établis et les affirmations générales, mais peut aussi inclure des références au passé pour contextualiser la recherche existante. Le but est de capter l’attention du lecteur et de le préparer à ce qu’il va découvrir.

Poursuivons avec le cadre théorique d’un mémoire. C’est ici que vous exposez les théories et concepts qui sous-tendent votre recherche. Le temps présent est prédominant car vous y présentez des connaissances scientifiques considérées comme valides. Par exemple, « La théorie X postule que… » ou « Les chercheurs Y et Z définissent A comme… ». Vous pourriez aussi utiliser le passé simple ou le passé composé pour citer des études spécifiques. Cette section est cruciale car elle démontre votre compréhension du champ d’études.

Lorsque vous abordez la partie empirique de votre travail, qui détaille votre méthodologie et vos résultats, l’emploi des temps change. Vous décrivez des actions passées : la manière dont vous avez collecté les données, les expériences que vous avez menées, les observations que vous avez faites. Le passé composé ou le passé simple sont alors des temps de choix. Par exemple, « Nous avons mené une enquête auprès de… » ou « Les résultats ont montré que… ».C’est le moment de présenter ce que vous avez concrètement réalisé.

Dans l’analyse et l’interprétation de vos résultats, qui se situent à la frontière entre la partie théorique et empirique, on retrouve un mélange temporaire. Le présent est souvent utilisé pour commenter les résultats et les relier aux théories (ex: « Ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle… »). Le passé reste pertinent pour rappeler les observations spécifiques qui appuient vos interprétations. Il s’agit d’expliquer ce que vos données signifient.

Enfin, quand il faut faire une conclusion, vous synthétisez vos découvertes et répondez à votre question de recherche. Le temps présent est généralement employé pour énoncer les conclusions générales et leur portée (ex: « Cette étude démontre que… »). Pour les recommandations, qui suggèrent des actions futures ou des pistes de recherche additionnelles, le mode conditionnel est le plus approprié (ex: « Il serait pertinent d’explorer… »). Le futur simple peut aussi être utilisé pour des perspectives fermes. Chaque section contribue à la cohérence de l’ensemble et prépare votre lecteur. Après avoir lu l’ensemble, le lecteur devrait être capable de retrouver l’essence de votre travail en consultant un résumé de mémoire qui, lui aussi, a ses propres règles.

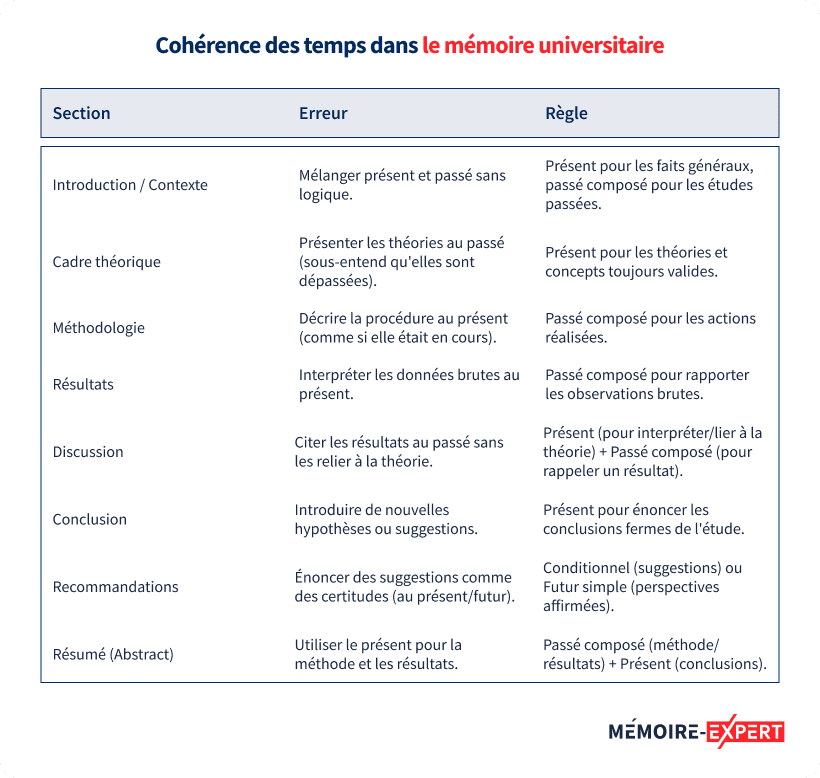

Pour vous aider à visualiser ces règles, voici un tableau récapitulatif de l’emploi des temps dans les différentes parties de votre document.

| Partie de la thèse/mémoire/rapport | Temps principalement utilisé | Exemple |

|---|---|---|

| Introduction | Présent (faits, contexte actuel), Passé composé (actions passées, études antérieures) | « Cette étude explore les défis actuels liés à… ». « De nombreuses recherches ont abordé ce sujet. » |

| Cadre théorique | Présent (vérités générales, théories, définitions) | « Le concept de résilience se définit par la capacité à… ». « Durkheim postule que la société influence l’individu. » |

| Méthodologie (partie empirique) | Passé composé ou Passé simple (actions réalisées, procédures) | « Nous avons collecté les données via des entretiens semi-directifs. » « L’échantillon fut constitué de cinquante participants. » |

| Résultats (partie empirique) | Passé composé ou Passé simple (observations, découvertes) | « Les participants ont majoritairement exprimé une satisfaction élevée. » « Une corrélation significative a été observée entre X et Y. » |

| Discussion/Analyse (partie théorique et empirique) | Présent (interprétation, lien avec la théorie), Passé composé (rappel des résultats) | « Ces résultats confirment l’hypothèse initiale. » « Cependant, certaines limites de l’étude ont été identifiées. » |

| Conclusion | Présent (synthèse des résultats, portée de l’étude) | « Cette recherche met en lumière l’importance de… ». « Nos conclusions ouvrent de nouvelles perspectives. » |

| Recommandations | Mode conditionnel (suggestions, possibilités), Futur simple (perspectives) | « Il serait judicieux de mener des recherches complémentaires. » « De nouvelles politiques pourraient être envisagées. » |

| Résumé | Présent (conclusions, portée), Passé composé (méthodologie, résultats) | « Cette étude a examiné l’impact de A sur B. Les résultats montrent que… La conclusion est que… » |

En suivant ces conseils sur l’emploi des temps, vous renforcerez considérablement la qualité de votre document. Votre travail sera non seulement rigoureux sur le fond, mais aussi impeccable sur la forme, facilitant ainsi sa lecture et son appréciation par votre jury. N’oubliez jamais que la cohérence temporelle est le reflet d’une pensée claire et organisée, une qualité essentielle pour tout chercheur.

🔐 Conclusion : quel temps utiliser pour la rédaction d’un mémoire ?

En somme, l’emploi des temps dans votre texte est une marque de rigueur. Alterner passé pour les faits, présent pour les théories et conditionnel pour les recommandations garantit clarté et cohérence. Maîtriser cette nuance est essentiel pour éviter de futures erreurs dans le mémoire et assurer une présentation impeccable de vos travaux de recherche.

❓ FAQ

Vous trouverez ici les réponses !